L’Histoire pour connaître le passé et comprendre le présent.

Présentation générale

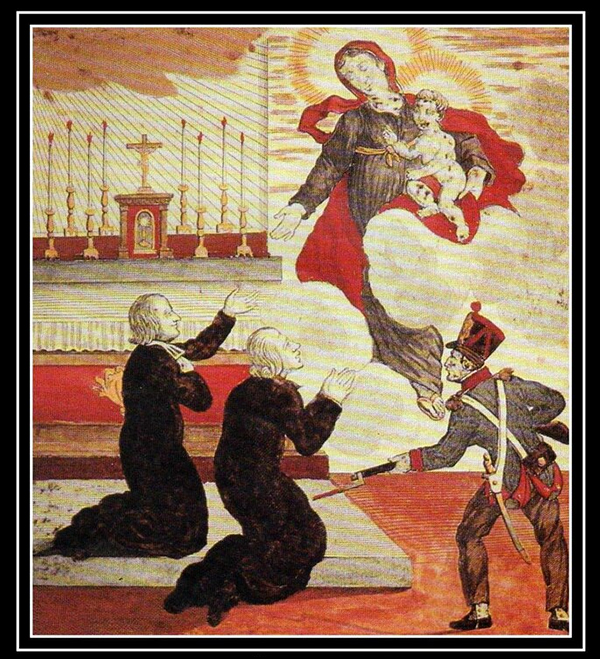

L’expression « Petite Église » est l’appellation la plus courante pour désigner les divers groupes de fidèles catholiques qui refusèrent obstinément le Concordat conclu en 1801 entre le St-Siège et Napoléon Bonaparte : ce Concordat était censé mettre un terme au processus révolutionnaire qui, onze ans auparavant, avait plongé l’Église de France dans le schisme et dans la persécution. Beaucoup ne l’acceptèrent pas, un peu partout en France, mais aussi en Belgique (annexée par la France à partir de 1796, et donc également concernée). Sous l’Empire, les groupes les plus conséquents se trouvaient dans les Deux-Sèvres et en Vendée, en Seine-Maritime, dans l’Aveyron et dans une grande région lyonnaise (Loire, Saône-et-Loire, Ain). Même après la chute régime napoléonien, certains de ces groupes persistèrent dans leur refus, et se trouvèrent mis au ban de l’Église officielle comme de la société civile. Ils s’amenuisèrent au fil des ans et, au début du XXe siècle, les seuls encore bien constitués se trouvaient : dans les Deux-Sèvres, dans le Lyonnais et dans la région de Namur. Pour résister ainsi aux pouvoirs officiels, tant civils qu’ecclésiastiques, ces contestataires avaient leurs raisons, dont certaines, aux origines du moins, n’étaient nullement dérisoires.

Citons leurs principaux arguments :

- avant tout, le fait même, scandaleux pour eux, que le pape pût s’entendre avec le Bonaparte, fils de la Révolution s’il en est ; ce qui était rendu évident par l’intégration dans l’Église concordataire des prêtres constitutionnels (lesquels avaient été excommuniés dix ans plus tôt par Pie VI) ;

- ensuite, principal argument factuel et juridique : l’abus de pouvoir inouï que constituait, selon eux, la démission en bloc que le pape avait alors réclamé de tous les évêques français, y compris les évêques survivants de l’Ancien Régime qui pourtant avaient courageusement refusé d’adhérer au schisme de l’ « Église Constitutionnelle » ;

- enfin, plus anecdotique mais très prégnant chez les intéressés : le grand bouleversement que constituait l’abandon des cadres diocésains anciens et, plus encore, du calendrier et de la discipline de l’Église d’avant la Révolution.

Jusqu’à la chute de Napoléon, beaucoup de catholiques fervents en France restèrent dans l’opposition farouche à cet accord qui légitimait le pouvoir de Bonaparte ; et cela, d’autant plus qu’on exigeait du clergé un serment qui rappelait beaucoup les divers serments exigés par les autorités révolutionnaires entre 1791 et 1797… Signalons enfin que jusqu’à la chute de l’Empire, ces dissidents étaient puissamment confortés dans leurs options par beaucoup d’évêques survivants de l’Ancien Régime : le tiers d’entre eux, en effet, restèrent en exil et refusèrent de présenter la démission qu’on exigeait d’eux. Et jusqu’en 1815, la proportion de prêtres opposants au Concordat était certainement non négligeable (à Londres, principal lieu d’exil du clergé réfractaire, on compta jusqu’à 400 prêtres exilés qui se soutenaient dans cette résistance, sous la direction d’un des plus violents maîtres à penser de ce courant, le prêtre normand Pierre Blanchard).

On aurait pu croire qu’après la chute de Napoléon, tout se serait arrangé. Certes, les évêques d’Ancien Régime encore en vie rentrèrent dans le rang, acceptant le Concordat de 1801 dans le cadre de la monarchie restaurée des Bourbons. Un seul s’obstina explicitement : l’ancien évêque de Blois Mgr de Thémines, qui entretint les résistants au Concordat dans leur combat, et ne se soumit qu’in extremis en 1829, quelques jours avant sa mort – de façon contestable donc aux yeux de ses partisans, qui ne renoncèrent pas à leurs idées. Et de fait, dans la première moitié du XIXe siècle, il y avait encore des dizaines de milliers de réfractaires au Concordat (80.000 à 200.000, selon les estimations des historiens). Suivant les régions, on les qualifiait de façon variée, d’après le nom de leurs chefs de file : blanchardistes ou clémentins en Normandie, filochois dans la Sarthe…, ou pour d’autres raisons : purs, blancs, louisets (partisans du roi Bourbon), et même « enfarinés », dans l’Aveyron, en raison de leurs coiffures à l’ancienne mode… Ces groupes eurent encore, mais pour peu de temps, le soutien de quelques prêtres, vétérans de la période précédente (le tout dernier mourut en 1852), qui n’avaient pas renoncé à leur combat contre le Concordat. Mgr de Thémines n’étant pas allé jusqu’à procéder à des ordinations, la dissidence, indépendante de toute hiérarchie, allait se retrouver privée de prêtres – situation paradoxale pour des gens qui se revendiquent catholiques fervents ! – et connut un lent reflux.

Et ces dissidences auraient dû perdre tout objet et disparaître totalement lorsqu’en 1905, la séparation des Églises et de l’État annula le Concordat napoléonien. Mais alors, les quelques noyaux subsistants avaient eu le temps de s’enraciner et de se figer (et certains, à vrai dire, avaient des habitudes de résistance aux pouvoirs établis bien avant que la Révolution éclatât…). Ces groupes perdurèrent encore, même si, à la fin du XXe siècle, presque tous avaient fini par disparaître, à part ceux du bocage bressuirais, et quelques groupuscules à tendance sectaire. Toute une littérature évoque ces curieuses survivances, mais se complait souvent dans les côtés anecdotiques, ou bien, plus dommageable pour une juste appréciation, donne un tableau fort incomplet de ces dissidences – car il faut les nommer au pluriel.

Tâchons alors de présenter ce petit monde de façon plus précise. Historiens et sociologues se penchent depuis longtemps sur ces groupes originaux, assez bien connus malgré la grande discrétion, pour ne pas dire le repli sur soi, dont ils ont toujours fait preuve. Le groupe anticoncordataire de loin le plus connu, ce sont les dissidents bressuirais (nord-ouest des Deux-Sèvres) : ils sont les plus nombreux numériquement, et surtout ils sont les seuls, ou presque, qui ont réussi à perdurer jusqu’à notre XXIe siècle, en conservant les structures qu’ils se sont données tant bien que mal, au cours de leur histoire. Leur centre est toujours la grosse commune rurale de Courlay, où est encore active leur principale chapelle. Des études historiques approfondies ont pourtant établi que ces « dissidents » (le nom qu’on leur donne le plus volontiers) du Bressuirais ne sont pas représentatifs de l’ensemble du mouvement anticoncordataire. Les membres de la Petite Église du bocage se caractérisent avant tout, nous semble-t-il, par leur opposition farouche à la Révolution et par le souvenir, pieusement entretenu, de leurs glorieux ancêtres et de leurs prêtres fidèles persécutés alors… Mais cette analyse doit être complétée : les historiens ont pu noter qu’un peu partout ailleurs qu’en Vendée militaire, l’esprit d’opposition à l’Église officielle ne relevait pas toujours, loin de là, du rejet du phénomène révolutionnaire. Nous en reparlerons dans la suite, mais dès maintenant, signalons qu’une partie non négligeable des opposants au Concordat napoléonien, ceux du Lyonnais en particulier, ont des origines bien plus anciennes ; ils apparaissent en effet comme les descendants de courants, qui, un bon siècle avant la Révolution, s’opposaient déjà frontalement à l’absolutisme des rois de France et à l’autorité du pontife romain… Mais procédons par ordre, et disons-en d’abord un peu plus sur la mise en place de la Petite Église des Deux-Sèvres.

Origine de la Petite Église du bocage bressuirais

Ce secteur du Poitou occidental, caractérisé à la fin de l’Ancien Régime par une foi catholique très vive, une ruralité assez particulariste, et un climat social paisible (la petite noblesse vivant en bonne symbiose avec la population), s’était donc soulevé à partir de 1792, et cette opposition perdura sous le régime impérial ; cela, avant tout sans doute pour la défense de la religion de ses pères. Mais, une fois l’Empire tombé, cette opposition perdura, là beaucoup plus qu’ailleurs, beaucoup plus même que dans tout le reste de la Vendée militaire. Des explications supplémentaires doivent être suggérées pour rendre compte de cette particularité très localisée.

Un maître-livre a été publié en 1961 sur le début du mouvement : La Petite Église dans la Vendée et les Deux-Sèvres (1800-1830), par le chanoine Auguste Billaud. Ce monument d’érudition de 600 pages reste une référence incontournable, et donne plusieurs éléments d’explication, mais n’a pas dit le dernier mot sur la question.

Dans sa conclusion, le chanoine Billaud insiste avec raison sur le manque d’encadrement clérical au moment crucial : Courlay et ses alentours dépendaient, avant la Révolution, du diocèse bizarrement découpé de La Rochelle. Or son titulaire, Mgr de Coucy, exilé en Espagne, fut l’un des plus zélés opposants à Napoléon et à son Concordat : jusqu’en 1803 il encouragea ouvertement la résistance de son clergé et de ses ouailles, par ses lettres envoyées clandestinement (après cette date, il cessa cette correspondance par prudence, mais elle se poursuivit, rédigée sous son nom et sans son aval par quelque fidèle zélé). Ce secteur de Courlay, galvanisé par son évêque, fut donc des plus pugnaces dans la lutte contre-révolutionnaire. Or, en août 1814, Mgr de Coucy revint enfin en Poitou ; on était dans le contexte de la Restauration et de la préparation d’un nouveau concordat pour abolir le détesté Concordat napoléonien (malheureusement, ce nouveau concordat, dont la négociation traîna jusqu’en 1817, n’aboutit pas, en raison du gallicanisme des Chambres, et l’on en resta au Concordat de 1801). Mgr de Coucy, de retour d’exil, fut surpris en apprenant l’entêtement des 15 à 20 prêtres qui, dans la région dont il avait été évêque, prétendaient tenir de lui leurs pouvoirs canoniques et refusaient tout rapport avec le clergé officiel. L’historien est obligé de dire que Mgr de Coucy, alors, ne fut pas à la hauteur : recevant à Poitiers une délégation de prêtres dissidents, il n’osa leur donner tort et leur fit des réponses dilatoires, évoquant le nouveau concordat qui allait tout résoudre et les renvoyant aux vicaires généraux de Potiers ; pressé de leur donner des consignes pratiques bien claires, il se borna à les inviter à suivre leur conscience… Quelques jours plus tard, au presbytère de Montigny (village voisin de Courlay), l’ensemble des prêtres dissidents de la région se réunirent et, se rangeant à l’opinion du plus influent d’entre eux, le curé de Courlay, ils décidèrent de ne rien changer à leurs positions.

On tient là une des explications de la genèse de la Petite Église deux-sévrienne : le manque de pugnacité de l’ancien évêque du lieu, qui ne sut prendre ses responsabilités au moment voulu. Cela n’empêcha pas Mgr de Coucy, lorsqu’il eût formellement résigné son siège de La Rochelle, d’être nommé archevêque de Reims, en 1817 ; et ce n’est qu’en 1819 qu’il publiera un désaveu formel de la Petite Église qu’il avait contribué à faire naître ; trois des prêtres concernés seulement se rendirent à ses raisons et firent leur soumission. Et c’est un fait qu’une part non négligeable des paroisses majoritairement dissidentes, avec un prêtre à demeure, étaient à cette date sur le territoire de l’ancien diocèse de Mgr de Coucy…

Ajoutons que le diocèse de Poitiers, dont dépendait maintenant le Bressuirais et le Courlaisis, fut bien mal desservi à cette époque cruciale : l’évêque nommé en vertu du Concordat en 1809, n’avait jamais obtenu la confirmation romaine en raison du conflit ouvert qui avait éclaté entre l’empereur et le pape ; et entre 1814 et 1819, au moment des prises de position décisives dans l’affaire qui nous occupe, il y avait de fait une vacance de l’autorité épiscopale : en 1819 seulement, Mgr de Bouillé, nommé depuis deux ans, fut sacré et installé à Poitiers ; il s’occupa sans tarder de réduire la dissidence, mais il était bien tard…

Deux figures : l’abbé Pierre Texier et Gaspard de Marigny

D’autre part, il faut mentionner le nom de deux personnalités très fortes qui sans nul doute, eurent un rôle décisif dans la constitution de la dissidence du Bressuirais. Contrairement aux prétentions de l’histoire marxiste, nous ne sommes pas entièrement conditionnés par les structures économiques et sociales : il y a dans l’histoire une large part à faire aux hommes capables d’entraîner leurs semblables et de forcer le destin. Incontestablement, l’abbé Texier, de Courlay, était de cette trempe, très enraciné localement et très influent. Toute étude sur la petite Église ne manque pas de lui faire une large place. L’abbé Pierre Texier (1758-1826), natif de Courlay, ordonné prêtre un peu sur le tard, en 1787, avait auparavant vécu dans l’état de mariage, exerçant la profession de boulanger jusqu’à son veuvage. Lors des guerres de Vendée, sa famille s’illustra tout spécialement : un oncle de l’abbé mourut guillotiné en 1793, un autre oncle, Joseph Texier, mourut explicitement pour la foi en 1793 sous les tortures des « Bleus », s’écriant « Vive Jésus vive sa Croix ! » (un vitrail, dans l’église paroissiale de Courlay, rappelle l’épisode). Trois des fils de ce martyr furent parmi les plus valeureux combattants des armées vendéennes de La Rochejacquelein et de Marigny. Le jeune abbé, quant à lui, s’était réfugié dans sa paroisse natale lorsque la persécution commença ; il y exerça un ministère clandestin héroïque pendant toute la décennie 1790… Son autorité sur les paroissiens était toute-puissante, et lorsqu’il s’ancra dans son refus du Concordat, la quasi-totalité des Courlitais le suivirent. En 1815, quelques prêtres des paroisses les plus proches (Montigny, Combrand, Boismé, Cirières…) épousèrent, au moins pour un temps, les mêmes positions que lui, ce qui fit du canton de Cerisay le fief le plus notable de la résistance anticoncordataire. L’abbé Texier resta, par-delà sa mort en 1826, la figure de proue de la Petite Église du bocage. Un rite expressif s’est d’ailleurs mis en place, lors de l’inhumation des dissidents de Courlay : avant d’être mis en terre, le cercueil du défunt est posé quelques instants sur la tombe de l’abbé Texier, pour pérenniser le lien avec l’institution sacerdotale authentique… Et jusqu’en 1959, le responsable du culte à la chapelle dissidente de la Plainelière, à Courlay, fut toujours un membre de la famille Texier.

Mais une autre personnalité très marquante doit être évoquée pour déterminer les origines et les causes profondes de la rébellion durable de la Petite Église des Deux-Sèvres : l’ancien officier de marine d’Ancien Régime Gaspard de Marigny (1754-1794), déjà cité, qui fut l’un des principaux chefs des armées vendéennes mais dont la mémoire a été bien occultée … C’est que Marigny était aussi de ces personnages très entiers qui ne peuvent laisser indifférent ; sa force de caractère, qui se mua en brutalité terrible face aux exactions des « Bleus », lui suscita des ennemis et des jalousies dans les rangs vendéens ; en revanche, de par sa bravoure, sa cordialité et sa simplicité, il était adulé des populations de la région dont il dirigeait les troupes – les alentours de Cerizay et de Bressuire… Peu d’historiens ont remarqué que la dissidence religieuse allait s’ancrer surtout dans ces terres qui avaient relevé du commandement de Marigny. Après le désastre de la « Virée de Galerne » et de la bataille de Savenay, l’armée vendéenne était réduite à quelques restes héroïques mais d’effectifs fort réduits ; le « généralissime » La Rochejacquelein avait péri, et les troupes restantes étaient en fait la juxtaposition de quatre corps d’armée, avec pour chefs Sapineau, Charrette, Stofflet et Marigny. Ce dernier était sans conteste le plus brave et le plus belliqueux ; les victoires locales qu’il remporta insolemment alors accrurent ressentiment et jalousie des autres, de Stofflet surtout. Et l’on est obligé de rappeler l’épisode le moins glorieux de l’épopée vendéenne : en avril 1794, les quatre chefs firent mine de s’entendre, prévoyant de toujours agir en commun, sous peine de mort ( !) ; bientôt, un malentendu éclate : les troupes de Marigny, non ravitaillées, se débandent et leur chef ne leur donne pas tort. Un conseil des généraux vendéens condamne alors à mort Marigny, qui, quelques semaines plus tard, est exécuté (on pourrait écrire : est abattu) par les hommes de main de Stofflet qui le surprennent traîtreusement.

Suite à cette exécution sordide, un ressort était cassé : les habitants du nord des Deux-Sèvres, si zélés pour leur foi et leur roi, eux qui avaient été les tout premiers à se soulever en 1792, cessèrent pratiquement de participer aux opérations militaires, si ce n’est pour faire le coup de feu lorsque des Bleus passaient près de chez eux… Profondément scandalisés de ce qu’ils considéraient, non sans raison, comme un crime, tous ces fidèles de Marigny gardèrent une haine tenace contre les principaux responsables de la mort de leur chef bien-aimé : Stofflet, mais aussi l’abbé Bernier, principal aumônier des troupes vendéennes, qui s’était mis à soutenir les ambitions de Stofflet, jusques et y compris dans l’éviction sanglante de Marigny.

Il faut alors présenter la carrière étrange de cet abbé Étienne Bernier (1762-1806), ce qui ne nous éloigne nullement de notre sujet. L’abbé Bernier fut l’un des rares prêtres qui accompagnèrent les armées vendéennes, et cela dès la première heure. Prédicateur zélé, ayant mérité la confiance et de la troupe et des chefs, il eut rapidement sur eux une influence de premier ordre. Mais avec du recul, l’historien doit constater que Bernier avait un tempérament intrigant et dominateur, qui l’amena à s’opposer à Marigny, le moins maniable des généraux vendéens, et à avoir sans doute un rôle décisif dans la mort de celui-ci. Or, dans la suite, Bernier finit par perdre la confiance de l’ensemble des chefs vendéens… Et finalement, il opta pour le parti du pouvoir : lorsque le Premier Consul Bonaparte chercha à pacifier la Vendée, l’abbé Bernier se présenta, voyant là l’occasion de se retrouver au premier plan. Et lors de la négociation laborieuse du Concordat (1800-1801), il fut l’un des négociateurs désignés par Bonaparte (il est même établi que sans ces bons offices, le Concordat n’aurait sans doute pas abouti : le cardinal Consalvi, dans ses Mémoires publiés 50 ans plus tard, révèle que l’abbé Bernier se permit de prévenir plus d’une fois la délégation pontificale des intrigues et des pièges de l’autre partie…). Il fut sans tarder récompensé, assez chichement, par le siège épiscopal d’Orléans, où il mourut prématurément dès 1806. On comprend bien en tout cas la réaction des anciens fidèles de Marigny à son sujet : celui-là fut des nôtres, il a trahi Marigny, il est passé dans les rangs des bleus, et voilà que maintenant il trahit encore la cause de la religion par cet accord impie avec le Bonaparte !

Nous nous sommes quelque peu étendus sur les racines de la Petite Église deux-sévrienne, racines somme toute peu anciennes, et tenant peut-être surtout à des questions de personnes et de circonstances malheureuses. Et dans une population tenace (pour ne pas dire entêtée), les questions de personnes et de circonstances peuvent certes avoir une importance capitale. Il restera encore à évoquer les destinées de cette Petite Église du Bressuirais, qui perdure encore après deux siècles, avant de passer à l’étude des autres groupes anticoncordataires, sur lesquels il y aura beaucoup à dire aussi…

(à suivre)

Père Damien-Marie (Fraternité de la Transfiguration – Mérigny)

Source : La Simandre,

Fraternité de la Transfiguration,

Le Bois 36220 MÉRIGNY,

02 54 37 40 04

Renseignements : https://transfiguration.over-blog.com/

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !