Sanctoral

Saint Bède le Vénérable, Confesseur et Docteur de l’Église

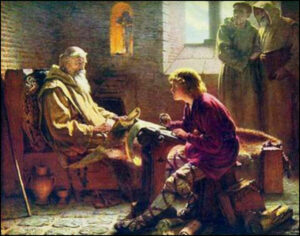

Bède, prêtre de Jarrow, né sur les confins de la Grande-Bretagne et de l’Écosse, n’avait que sept ans quand son éducation fut confiée à saint Benoît Biscop, abbé de Wearmouth. Devenu moine, il régla sa vie de telle sorte que, tout en se donnant entièrement à l’étude des arts et des sciences, il n’a jamais rien omis des règles monastiques. Il n’est pas de science qu’il n’ait acquise, grâce à des études approfondies ; mais il apporta surtout ses soins les plus assidus aux divines Écritures ; et, pour les posséder plus pleinement, il apprit le grec et l’hébreu. A trente ans, sur l’ordre de son supérieur, il fut ordonné prêtre et aussitôt, à la demande d’Acca, évêque d’Exham, il donna des leçons d’Écriture sainte ; il les appuyait si bien sur la doctrine des Saints Pères, qu’il n’avançait rien qui ne fût fortifié par leur témoignage, se servant souvent presque des mêmes expressions. Le repos lui était en horreur il passait de ses leçons à l’oraison pour retourner de l’oraison à ses leçons ; il était si enflammé par les sujets qu’il traitait, que souvent les larmes accompagnaient ses explications.

Pour ne pas être distrait par les soucis temporels, il ne voulut jamais accepter la charge d’abbé qui lui fut bien des fois offerte. Bède s’acquit un tel renom de science et de piété, que la pensée vint à Saint Sergius, pape, de le faire venir à Rome, pour qu’il travaillât à la solution des difficiles questions que la science sacrée avait alors à étudier. Il fit plusieurs ouvrages, dans le but de corriger les mœurs des fidèles, d’exposer et de défendre la foi, ce qui lui valut à un tel point l’estime générale que saint Boniface, évêque et martyr, l’appelait la lumière de l’Église ; Lanfranc, docteur des Angles, et le concile d’Aix-la-Chapelle, docteur admirable. Bien plus, ses écrits étaient lus publiquement dans les églises, même de son vivant. Et quand le fait avait lieu, comme il n’était pas permis de lui donner le nom de saint, on l’appelait vénérable, et ce titre lui a été attribué dans les siècles suivants. Sa doctrine avait d’autant plus de force et d’efficacité qu’elle était confirmée par la sainteté de sa vie et la pratique des plus belles vertus religieuses. Aussi, grâce à ses leçons et à ses exemples, ses disciples, qui étaient nombreux et remarquables, se distinguèrent-ils autant par leur sainteté que par leurs progrès dans les sciences et dans les lettres.

Enfin, brisé par l’âge et les travaux, il tomba dangereusement malade. Cette maladie, qui dura plus de cinquante jours, n’interrompit ni ses prières, ni ses explications ordinaires des Saintes Écritures : c’est pendant ce temps, en effet, qu’il traduisit en langue vulgaire, à l’usage du peuple des Angles, l’Évangile de Saint Jean. La veille de l’Ascension, sentant sa fin approcher, il voulut se fortifier par la réception des derniers sacrements de l’église. Puis il embrassa ses frères, se coucha à terre sur son cilice, répéta deux fois : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit et s’endormit dans le Seigneur le 26 mai 735. On rapporte qu’après sa mort, son corps exhalait l’odeur la plus suave : il fut enseveli dans le monastère de Jarrow et ensuite transporté à Dublin avec les reliques de Saint Cuthbert. Les Bénédictins, d’autres familles religieuses et quelques diocèses l’honoraient comme docteur : le Saint Père Léon XIII, d’après un décret de la sacrée congrégation des Rites, le déclara Docteur de l’Église universelle et rendit obligatoires pour tous, au jour de sa fête, la Messe et l’Office des Docteurs.

Bienheureux Gérard de Lunel, Ermite, Tertiaire franciscain (+ 1346)

Gérard est issu de familles de noblesse régionale, seigneurs de Castelnaud, issu de la maison de Sabran, et branche des Gaucelm. De Raymond-Gaucelin de Gaucelm, son grand-père maternel, il reçoit la moitié de la baronnie de Lunel, qui comprend quinze villages. D’abord administrée par son père — le futur saint étant encore mineur — lorsque Philippe le Bel souhaite posséder un port en Méditerranée, il prend le contrôle de Lunel en échange du comté de Rochefort-du-Gard, également situé en Languedoc, mais dans le diocèse d’Avignon et non de Maguelone (Montpellier). Gérard devient ainsi comte de Rochefort et s’y établit. D’autre part, déjà très pieux dès l’enfance, il est reçu à 6 ans à la Confrérie des Pénitents blancs, établie par saint François d’Assise lui-même lors de son passage à Lunel en 1214.

Dans la continuité, à son titre, sa place et ses avantages de noble, Gérard reste à préférer la solitude en relation à Dieu, la chasteté, l’aumône et la prière qu’il voue, entre autres, à la Vierge au sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce réputé pour ses miracles. C’est ainsi que vers la vingtaine, il souhaite vivre en ermite. Il demande alors à son frère Effrénaud de l’accompagner, et ils partent s’installer dans deux grottes à proximité du pont du Gard. Ils restent à vivre ainsi ne quittant leur ermitages que pour trouver leur pain de porte en porte et pour assister à la messe. Alors que des pluies torrentielles faisaient gonfler la rivière au point que les deux frères étaient coincés dans leur grottes et risquaient donc de mourir de faim, ils sont sauvés par deux serpents tenant dans leur gueules des morceaux de pain. Quand la pluie cesse enfin, Gérard et son frère se rendent au sanctuaire de Notre-Dame-de-Grâce pour la remercier, et communient avec ferveur. L’annonce du miracle se faisant connaître, de nombreuses personnes se rendent auprès d’eux, recevant faveurs et grâces par l’intermédiaire de Gérard. Souhaitant échapper à leur réputation de sainteté se répandant et amenant de plus en plus de monde, ils décident de partir en pèlerinage à Rome et en Terre sainte.

Après que Gérard ait opéré quelques miracles durant la traversée en mer, arrivés dans la ville éternelle, ils se rendent sur les tombeaux des saints Pierre et Paul, puis ils visitent l’ensemble des sanctuaires et des églises majeures. Un jour, Gérard apprend qu’à Ancône vit un saint homme nommé Liberius qui connait Jérusalem et les lieux saints de Palestine. Désireux de lui rendre visite, les deux frères font le trajet, mais avant d’arriver à destination Gérard est soudain pris d’une douleur à la tête. Il s’effondre à Monte Santo à une quarantaine de kilomètres d’Ancône. Effrénaud, laissant son frère dans une chaumière, part chercher de l’aide, mais lorsqu’il revient, Gérard est mort. Son culte s’est maintenu, et même se développa, tant et si bien qu’il fut approuvé par le pape Benoît XIV le 1er août 1742 avec le soutien de Jacques III, roi d’Angleterre.

Saint Jean Premier, Pape et Martyr

Le lieu de naissance du pape Jean Ier est incertain : il pourrait être né à Sienne en Toscane, ou dans le château de Serena. Il suit des études à Florence puis à Rome. Il entre dans les ordres et exerce pendant trente ans différentes fonctions de la Curie romaine il est remarqué par sa science et sa piété. Alors qu’il est diacre à Rome, il est connu pour avoir été un partisan de l’antipape Laurentius : dans une note au pape Symmaque, en 506, Jean confesse son erreur en anathématisant Pierre d’Altinum et Laurentius et demande le pardon de Symmaque.

Il est le diacre Jean qui a signé l’acta des synodes romains de 499 et 502. Il y avait sept diacres dans l’Église romaine : ce point permet ainsi de l’identifier de façon très probable. Il est également le diacre Jean, à qui Boèce dédie trois de ses cinq traités religieux écrits entre 512 et 520.

Il devient cardinal-prêtre au titre cardinalice de Pammachus par le pape Gélase Ier. Il est nommé archidiacre du pape Hormisdas, auquel il succède le 13 août 523. Jean Ier est élevé évêque de Rome sept jours après la mort du pape Hormisdas, le 13 août 523.

Le roi ostrogoth arien Théodoric le Grand, qui de Ravenne, régnait sur toute la péninsule italienne, envoie le souverain pontife en personne – contre son gré – à Byzance avec pour mission de faire pression sur l’empereur et le forcer à modérer sa politique de répression contre les hérétiques et faire adoucir un édit, contre l’arianisme, de l’empereur Justin Ier. Il est le premier évêque de Rome reçu à Constantinople : un voyage qui semble avoir eu des résultats de grande importance et serait la cause de sa mort. Le voyage de Jean Ier à Constantinople se fait avec un entourage considérable : ses compagnons religieux, mais aussi les évêques Ecclesius de Ravenne (it), Eusèbe de Fanum Fortunae et Sabinus de Campanie. Ses compagnons laïques sont les sénateurs Flavius Theodorus, Inportunus, Agapit et Agapit le patricien. L’accueil fut chaleureux, mais l’ambassade pontificale ne fut pas couronnée de succès. L’empereur Justin reçoit Jean Ier avec les honneurs et promet de faire tout ce que l’ambassade lui demande, à l’exception de la restauration des conversions des chrétiens ariens à leur foi d’origine.

Bien que le pape Jean ait réussi sa mission, quand il retourne à Ravenne, capitale de Théodoric, celui-ci le fait arrêter, le soupçonnant d’avoir conspiré avec l’empereur Justin. Il est emprisonné à Ravenne, où il meurt de négligence et de mauvais traitements : on le laisse mourir de faim.

Martyrologe

Saint Bède le Vénérable, prêtre, confesseur et docteur de l’église. Il s’en alla au ciel le 8 des calendes de juin (25 mai).

Saint Jean Ier, pape et martyr, dont l’anniversaire est mentionné le 15 des calendes de juin, mais sa fête se célèbre plutôt en ce jour, en raison de la translation de son corps.

A Dorostore, en Mésie inférieure, la passion du bienheureux Jules. Il avait passé par tous les degrés de la milice et obtenu sa retraite, quand sous l’empereur Alexandre, il fut arrêté par les officiers de justice et présenté au préfet Maxime: alors il manifesta son horreur pour les idoles, confessa le nom du Christ avec la plus grande fermeté, et fut, pour ce motif, condamné à la peine capitale.

En Artois, saint Ranulphe martyr.

A Sora, sainte Restitute, vierge et martyre. Sous l’empereur Aurélien et le proconsul Agathius, déterminée à combattre pour la foi, elle surmonta les attaques des démons, les caresses de ses parents et la cruauté des bourreaux, fut enfin décapitée avec d’autres chrétiens, et honorée de la gloire du martyre.

A Orange, en Gaule, saint Eutrope évêque, illustre par ses vertus et ses miracles.

A Wurtzbourg, en Germanie, saint Brunon, évêque et confesseur.

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !

Commentaires